PHOTO

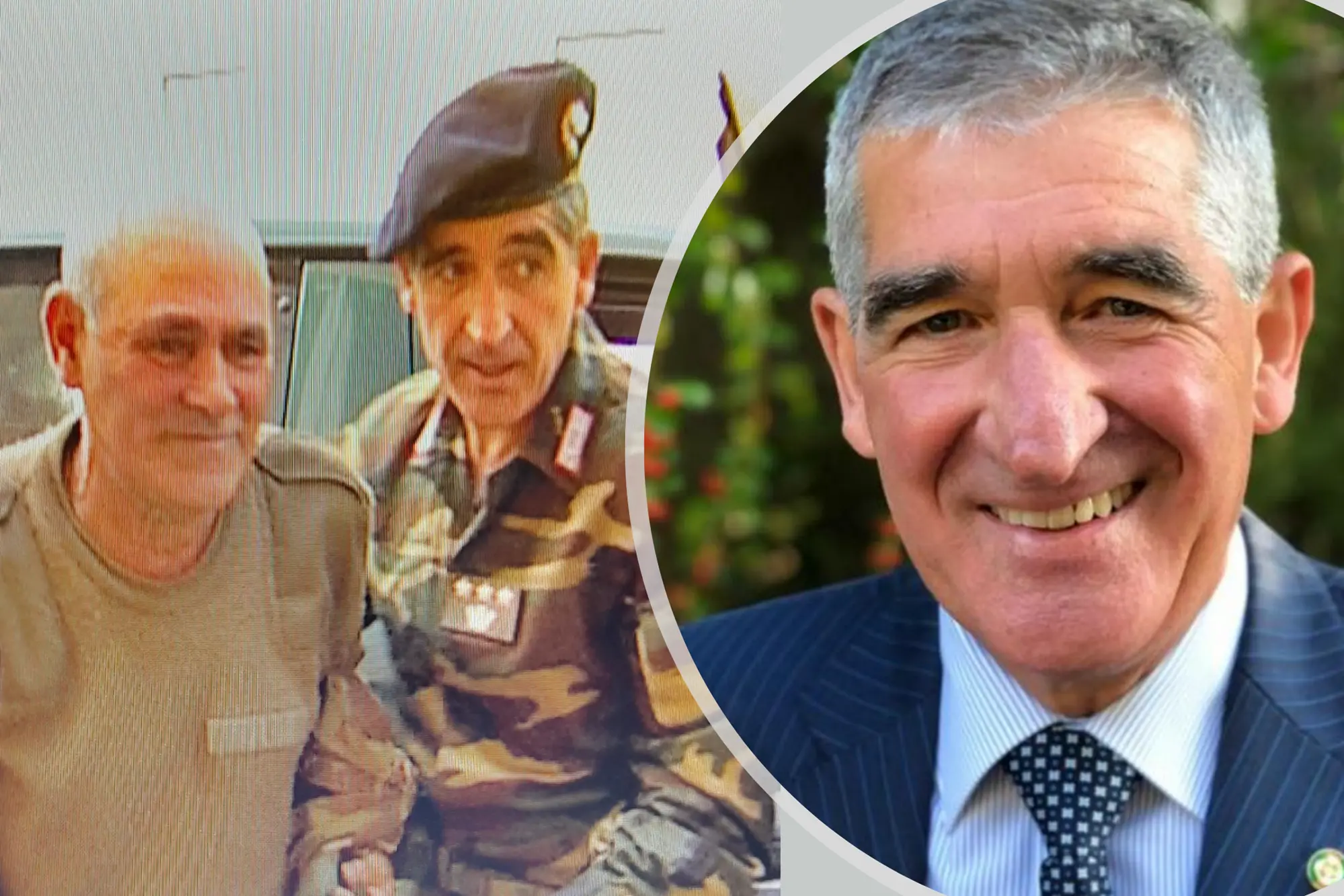

Ho conosciuto il generale Salvatore Favarolo nel 2021, in occasione di un’intervista in merito alla vicenda che lega la storia di Paoletto Ruiu, farmacista di Orune rapito nel 1993 e mai rientrato a casa, a quella di Giuseppe Sechi, 20enne di Ossi fatto sparire nel 1994. Una scia di sangue mai chiarita della quale torneremo a occuparci più avanti.

Il 70enne ufficiale in congedo, in quell’occasione, mi colpì per l’eleganza e il carisma che ancora oggi è capace di trasmettere. Lo sguardo pulito e deciso, il sorriso discreto e rassicurante, il fisico asciutto di chi ha fatto della disciplina uno stile di vita, la consapevolezza di rappresentare un’istituzione gloriosa come l’Arma. Non è la retorica del buon carabiniere, dell’uomo in divisa che non deve chiedere mai, ma la rappresentazione plastica del fatto che esistono uomini capaci di manifestare in maniera cristallina l’essere interpreti di una storia non comune, straordinaria.

E la storia del generale Favarolo straordinaria lo è, eccome. Dal Nucleo radiomobile di Parma negli anni ’70 (l'epoca di un clamoroso scandalo edilizio) alla prima esperienza di comando in Sardegna alla Tenenza di Jerzu, nel cuore dell’Ogliastra, prima di trasferirsi a Ottana nella stagione della crisi industriale e dei sequestri. Poi Milano, a presidio della strategica Compagnia di Porta Magenta, e Torino col Battaglione Piemonte. E ancora, Nuoro negli anni dei veleni di Lula. Cagliari, Messina, Roma e infine la Legione Marche.

Nella sua più che quarantennale carriera si è intersecato con alcuni degli snodi cruciali della storia criminale italiana e i personaggi più significativi di quelle contingenze. Dal banditismo a Tangentopoli, dalla lotta al narcotraffico internazionale al terremoto di Arquata del Tronto nel 2016. Annino Mele, Bettino Craxi, Graziano Mesina, Enrico Barisone, Silvio Berlusconi, Pasquale Stochino, Giuseppe Talanas, Nicola Gratteri. Un campionario di personaggi agli antipodi, la cui parabola ha marcato in modo diverso il percorso di Favarolo che, in una lunga chiacchierata-intervista, mi ha regalato un punto di vista suggestivo e affascinante su fatti ed episodi di una vita a contatto con le contraddizioni del nostro mondo.

Come è nata la passione per la divisa?

«Mio padre faceva l’agente di custodia, ma uno dei miei esempi fu suo zio, il maresciallo Arca, un maresciallo dei carabinieri “con i baffi”, come si diceva una volta. Era il mio punto di riferimento per prestanza fisica, eleganza nel portare l'uniforme, stile. Così a 18 anni entrai nell’Arma, frequentando la Scuola Sottufficiali».

Quale fu la sua prima esperienza?

«La prima sede di servizio fu a Parma nel 1974, come vicebrigadiere, capo equipaggio del Nucleo radiomobile. In quel periodo scoppiò uno scandalo edilizio che coinvolse importanti politici locali ed ebbe un’eco mediatica a livello nazionale e io fui trasferito al Nucleo Investigativo per quelle specifiche indagini».

Cosa ricorda di quei primi anni?

«Ricordo un furto di 250 forme di Parmigiano Reggiano da un caseificio. Scoprimmo che erano state nascoste in un casolare nelle campagne di Parma. Circondammo il podere per un giorno e una notte. A un certo punto, nel buio, il rombo del motore di un camion in arrivo che avrebbe dovuto caricare la merce. Loro erano in sei, noi dodici. Saltammo fuori dai cespugli sbucando dalle tenebre e spaventandoli talmente tanto che uno se la fece addosso. Il caseificio ci regalò una di quelle forme giganti, in caserma ci mangiammo per settimane».

Il primo omicidio?

«Un guardone aveva aggredito una coppietta appartatasi in auto, uccidendo il ragazzo a coltellate. La fidanzata riuscì a scappare e noi ci attivammo per risalire al responsabile. Nelle maglie del cinturino di un orologio rinvenuto sul posto vennero trovate tracce di farina, così capimmo che il maniaco poteva essere un mugnaio. Una notte, con un collega, ci appostammo su una 127 fungendo da esca per il guardone che, effettivamente, si avvicinò alla nostra auto. Saltai fuori e lo fermai cogliendolo in flagranza».

E poi?

«Promosso brigadiere, a 24 anni diventai sottotenente. Frequentata la Scuola Ufficiali e nel 1980 fui destinato col grado di tenente al Battaglione Allievi Carabinieri di Iglesias con l’incarico di aiutante maggiore e comandante. A novembre del 1981, presi il comando dell'allora Tenenza di Jerzu. Dopo un mese, ci fu il primo omicidio».

Ce lo racconta?

«Un’anziana uccisa in casa a seguito di una rapina. Ricordo poi l’episodio di un uomo che aveva perso il senno e, dopo aver sradicato a mani nude l’albero del giardino di casa, aveva costretto i genitori a rintanarsi dentro sotto minaccia. Riuscimmo a entrare di soppiatto e sorprenderlo mentre dormiva con una roncola. La cosa comica è che questo, avendo fatto la leva militare, aveva una certa disciplina e, quando si svegliò sentendoci irrompere nella stanza, saltò giù dal letto e scattò sull’attenti. Alla fine, lo portammo in caserma passeggiando per il paese senza nemmeno ammanettarlo».

Da lì in Barbagia.

«Nell'83 ho assunto il comando della Compagnia di Ottana. Erano gli anni in cui si iniziava a delineare la crisi del comparto dell’industria, un periodo impegnativo nell’area del Nuorese caratterizzata da una serie di attentati dinamitardi, faide, sequestri di persona e omicidi».

Ricorda qualche sequestro in particolare?

«Il rapimento di Giuseppe Antonio Manca, possidente rapito a Cabras e portato nelle campagne di Noragugume. Era il mese di agosto e alle due di un caldissimo pomeriggio ero andato nell'alloggio di servizio per riposare. Mi chiamò il piantone informandomi che avevamo il sequestrato in caserma».

Cosa era successo?

«Era riuscito a liberarsi dalle catene e si era incamminato in una strada rurale. Fortunatamente in quel momento passava di lì un carabiniere in licenza con la fidanzata. Lui si era sbracciato per attirare l’attenzione dell’auto in arrivo».

Come procedeste?

«Potevo contare su un personale molto preparato e inserito nel territorio. Quando Manca descrisse il luogo dove era stato tenuto, un appuntato della Stazione di Bolotana, un vero segugio, individuò subito l’area che poteva corrispondere alla descrizione e in breve risalimmo agli autori».

Altri episodi?

«Ricordo il sequestro di Giuliana Fancello, rapita a Oristano e tenuta prigioniera in un tombino nella zona industriale di Ottana. Le indagini portarono all’individuazione degli autori, insospettabili, anche grazie al contributo di un barracello che, non avendo altro supporto, annotò sul suo pantalone il numero di targa di un’auto sospetta che poi si rivelò essere quella dei banditi».

In quegli anni poneste fine alla latitanza di Annino Mele.

«Era il febbraio 1987, una ferita riportata a un pollice mentre scarrellava la pistola aveva preso infezione e rischiava di andare in cancrena. Nel tentativo di raggiungere un medico, venne intercettato casualmente tra Mamoiada e Lodine da un servizio di controllo. Essendo competente per territorio, quando fu portato a Nuoro lo raggiunsi ed ebbi modo di sentire le dichiarazioni rese».

Dopo Ottana volò a Milano.

«Col grado di capitano alla Compagnia di Porta Magenta, una delle più grosse d’Italia. Avevamo competenza su Quarto Oggiaro, Baggio, Corsico, Rozzano. Settori caldissimi dal punto di vista criminale. A Milano sono stato promosso maggiore nel ’92».

Non ha conosciuto l’epopea di Vallanzasca.

«Vero, ma ho conosciuto la Milano di Tangentopoli, che è iniziata proprio vicino a noi perché il Pio Albergo Trivulzio di Mario Chiesa è ubicato nel territorio della Compagnia posta sotto il mio comando. Ricordo benissimo il giorno del suo arresto, operato dai carabinieri del Nucleo operativo dell’allora Gruppo di Milano».

Che ricordo ha di quella fase?

«Fu intensissima. L'autorità giudiziaria ci aveva coinvolto nelle indagini in modo davvero impegnativo. Ricordo personaggi che prima sembravano intoccabili e poi, piano piano, iniziavano a finire dentro. Quelli che temevano di essere arrestati avevano una sorta di vademecum su cosa mettere nella valigetta prima di lasciare la propria abitazione per andare in carcere».

Ebbe a che fare con Craxi?

«Durante le indagini non ebbi a che fare con lui direttamente perché era il Nucleo operativo, non le Compagnie, a occuparsi di Mani Pulite. Lo incontrai in altre occasioni, ho il ricordo di una persona molto autorevole. Un pezzo d’uomo che già a guardarlo faceva un certo effetto, metteva quasi in soggezione ma esprimeva sempre molta vicinanza a noi dell’Arma».

Di Berlusconi che ricordo ha?

«Lo incontrai più volte. Viveva in una villa in città con la signora Lario, ancora non erano sposati. Un giorno ci segnalarono la presenza di una macchina sospetta, che poi si rivelò essere rubata e abbandonata lì. Mentre gli artificieri intervenivano raggiunsi la residenza, dove trovai Veronica sola con la primogenita, Barbara. Non feci niente di particolare, la tranquillizzai assicurandomi che fosse tutto a posto. La mattina stessa il Cavaliere mi telefonò per ringraziarmi per come avevamo gestito la vicenda. Quando più avanti lo incontrai allo stadio mi salutò molto cordialmente dicendosi a disposizione dell’Arma per qualsiasi cosa. Ne ho davvero un bel ricordo».

Andiamo avanti.

«Nel ’93 fui destinato a fare l'aiutante di campo al comandante della Divisione Pastrengo, il successore di Dalla Chiesa. Un’esperienza formativa, lavorai a contatto con problematiche particolari, fornendo il mio contributo anche giuridico, visto che in quel periodo avevo conseguito l'abilitazione come avvocato. Promosso tenente colonnello, mi destinarono al comando del Gruppo Milano fino al ’98, prima di affidarmi il comando del Battaglione Piemonte nel castello dei Savoia a Moncalieri».

Di cosa si occupava?

«I Battaglioni sono reparti mobili proiettati prevalentemente sui servizi di ordine pubblico a supporto dell'Arma territoriale. Dopo due anni, tornai a Milano come capo ufficio personale della Pastrengo e nel 2002 venni promosso colonnello».

Poi il rientro in Sardegna.

«Sì, in un periodo particolarmente difficile. Erano gli anni delle tensioni a Lula che dovetti affrontare con grande fermezza. Maddalena Calia era stata eletta sindaco dopo dieci anni in cui il paese era rimasto privo di amministrazione. È stato il periodo più impegnativo a livello operativo».

Qual è l’episodio che l’ha segnata maggiormente?

«Senza dubbio l’assalto alla campagnola dei carabinieri il 26 gennaio 2003. Un gruppo di delinquenti circondò il fuoristrada che faceva servizio di vigilanza dedicata al sindaco e al Comune. Armati di fucile avrebbero agito per disarmare i carabinieri e dimostrare così la loro “autorità” in quel territorio. Per fortuna l’autista fu pronto, innescò la marcia e riuscì a sottrarsi, ma i banditi aprirono il fuoco contro l’auto. I militari si salvarono miracolosamente».

Come reagiste?

«Dichiarammo la guerra. Il Comando generale inviò per le esigenze di Lula cento carabinieri che circondarono il paese per un mese; chiunque entrava e usciva di casa veniva sottoposto a controllo e identificato. Ero dell’idea che lo Stato dovesse dimostrare a chi tentava di tenerlo in scacco la sua autorità e autorevolezza. Le indagini condotte con una squadra scelta di investigatori esperti portarono a identificare gli autori in tre giovani di Lula che furono indagati per tentato omicidio e altri reati e poi assolti dal Tribunale di Nuoro. In Appello venne dimostrata la loro responsabilità e furono condannati in via definita in Cassazione».

In quegli anni, a Lula si consumò anche il drammatico omicidio di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe.

«Un episodio terribile. Ma, secondo le risultanze, chi sparò non voleva uccidere la ragazza. Fu un atto intimidatorio finito in tragedia. Lei si affacciò nel momento in cui veniva esploso il colpo, doveva andare a danza e stava recuperando le scarpette in terrazzo. Uno dei pallettoni colpì la trave della porta deviando la propria traiettoria e colpendola alla testa. Fu quello che giuridicamente si chiama omicidio preterintenzionale».

Il responsabile non è mai stato individuato.

«Le indagini ci portarono in breve a indagare un ragazzo di Lula, sul quale trovammo elementi e riscontri che ritenemmo importanti. La Procura di Nuoro chiese la misura cautelare, che non venne disposta. Alla fine, è stato prosciolto».

Incontrò Boe in quel frangente?

«Andai a Spoleto, dove era detenuto, per interrogarlo. Lui sentiva i figli una volta a settimana per telefono. Volevo capire se potesse fornire informazioni utili alle indagini. Disse di non sapere nulla. Ebbe un atteggiamento molto distaccato, molto chiuso, non ci fu nessun tipo di collaborazione».

La signora Manfredi arrivò addirittura a denunciarla.

«Dopo l'attentato ai carabinieri, concordammo con la Procura di avviare una serie di mirate intercettazioni ambientali e telefoniche che ci consentirono di acquisire significativi elementi in ordine ai numerosi fatti delittuosi. Al termine trasmettemmo un’informativa alla Procura di Nuoro dove ricostruimmo una serie di episodi che si erano verificati oltre all’assalto alla camionetta (incendi di ovili, ferimenti, attentati contro l’amministrazione). Laura Manfredi venne indagata per associazione a delinquere e chiese di acquisire le intercettazioni, era un suo diritto. Secondo lei, da un’intercettazione ambientale emergeva che la sindaca aveva saputo da me che vi erano intercettazioni in atto per cui bisognava stare attenti nel parlare».

Come andò a finire?

«Ovviamente non era mai accaduta una cosa del genere. Ero stato proprio io a chiedere le intercettazioni per fare chiarezza sugli episodi avvenuti, sarebbe stato un controsenso avvisare la Calia. I magistrati valutarono la mia posizione e conclusero con un’archiviazione mentre la Manfredi fu rinviata a giudizio per calunnia nei miei confronti. Nel procedimento che ne scaturì non mi costituii parte civile comprendendo che l’accusa nei miei confronti poteva essere motivata dal dolore di una madre per la tragica perdita di una figlia».

Cosa è rimasto di quella stagione?

«Credo che Lula, dopo quella lezione, abbia cambiato aspetto sotto tutti i punti di vista. Lo Stato ha dimostrato di esserci e la gente ha iniziato ad avere più fiducia e collaborare. A parte il caso Manfredi, le vicende sono state tutte chiarite e i responsabili assicurati alla giustizia».

Nel 2003, tra l’altro, mise a segno i clamorosi arresti dei latitanti Stochino e Talanas.

«L’assalto a Lula è del 26 gennaio. Il 6 luglio arrestammo Giuseppe Talanas a Orune, il 23 settembre Pasquale Stochino ad Arzana, i due latitanti più longevi in Sardegna, alla macchia da oltre trent’anni. Furono mesi di fuoco».

Come siete risaliti a loro?

«Fu il frutto di una perseverante attività investigativa, condotta senza risparmio di energie. Ho sempre avuto la convinzione che i latitanti non andassero molto lontano da casa loro. La ragione è semplice: il latitante, soprattutto sardo, non si fida di nessuno se non dei parenti stretti. Per questo pensai di avviare uno studio dei parenti di queste persone, individuare i loro ovili per poi fare un'azione di controllo h24 a distanza».

E così avete individuato Talanas.

«Procedendo per obiettivi siamo riusciti a individuare un uomo a noi sconosciuto nell'ovile della sorella. Era il mese di giugno, a un certo punto spuntò da un bosco avvicinandosi alla casa, dalla quale uscì la donna, e si sedettero nella veranda per chiacchierare. Lo fotografammo, ma non avevamo la certezza che fosse lui. Era ormai 57enne, molto diverso dal giovane ritratto nelle immagini a nostra disposizione. Effettuate una serie di analisi e comparazioni, avemmo la certezza che poteva essere il latitante e si organizzò l’azione militare».

Come si procede in questi casi?

«Si prevede una cinturazione a breve e media distanza dell'intera area. Gli elicotteri intervengono solo quando il cerchio è chiuso, per evitare di richiamare l’attenzione e rovinare l’effetto sorpresa. Da lì si calano le squadriglie che portano a termine l'intervento. Io assistevo da un elicottero che rimaneva in “hovering”, ovvero fermo in volo, in modo da controllare dall’alto lo svolgimento delle operazioni e avere un quadro completo della situazione».

Talanas reagì?

«I carabinieri sono stati talmente bravi che nemmeno i cani pastore si sono accorti del loro arrivo. Venne scovato sotto un albero, non distante dal casolare. Aveva una pistola in mezzo alle gambe e, vedendosi circondato, istintivamente la afferrò. Ma venne subito messo in condizione di non usarla».

Che impressione le fece quando lo ebbe di fronte?

«Una persona che da un momento all'altro vede cambiare completamente la propria vita, secondo me tutto sommato in positivo. Questo vale ancor di più per Stochino, che aveva 69 anni e dopo l’arresto gli chiesi: “Come ha fatto a vivere 32 anni in queste condizioni?”, dopo un po' di esitazione mi rispose: “Ho sbagliato tutto”».

Il suo arresto come avvenne?

«Il modus operandi fu analogo. Venne individuato in un ovile del suo paese, Arzana. Una volta sul posto con gli elicotteri, lui si nascose in un anfratto su un costone. Mentre l’elicottero a bordo del quale mi trovavo io era in “hovering”, lo specialista al mio fianco mi toccò indicandomi qualcosa. Vidi degli scarponi che spuntavano fra le rocce e da un’altezza di un paio di metri saltai, avvicinandomi all’uomo insieme al collega. Lo afferrai per i piedi e lo tirai fuori. Lui si voltò e si trovò davanti le nostre mimetiche».

Cosa disse?

«Gli chiesi: “Chi è? Come si chiama?”. Lui rispose: “Già so ieo” (“Sono io”, ndr). “Voglio sapere il suo nome e cognome”. Ancora: “Già so ieo. Pasquale, Pasquale Stochino”».

Cosa si prova in quel momento?

«È il coronamento di un percorso molto complicato. Si prova un’emozione forte perché è il frutto di un lavoro intenso, ben studiato. Peraltro, non c'è stato nessun aiuto esterno. Sia per Talanas che per Stocchino, non abbiamo potuto contare su nessun tipo di collaborazione da parte di chicchessia. Quindi la soddisfazione è maggiore».

Con Mesina, invece, che contatti ha avuto?

«L'ho visto per la prima volta dopo la grazia concessa da Ciampi. Lo incontrai a Orgosolo in occasione di un evento campestre. Ci salutammo, niente di più. Pensavo che l’età lo avesse fatto rinsavire e invece…».

Del sequestro di Titti Pinna cosa ricorda?

«Ero ancora in Sardegna, ma non seguii direttamente la vicenda, poiché Bonorva faceva capo a Sassari. Però, insieme ai Cacciatori di Sardegna, trovai la macchina con la quale era stato rapito. Anche se non era accaduto nel mio territorio, risultava che fosse passato non distante da noi. Nei giorni successivi, partendo da dove era stato sequestrato, sorvolammo a raggiera tutte le stradette con l’elicottero. Così trovammo il mezzo in agro di Foresta Burgos. Quando riuscì a scappare dal suo nascondiglio, fu portato in ospedale a Nuoro e lo aspettai davanti al pronto soccorso».

Fenomeni criminali di quel tipo potrebbero ancora verificarsi?

«Il sequestro di persona no. Era un reato che aveva bisogno della presenza di latitanti che custodissero l’ostaggio perché i liberi cittadini non potevano farlo senza destare sospetti. Oggi quel tessuto non esiste più. Ma poi, ormai, il sequestro è stato soppiantato dal traffico di stupefacenti che è molto più remunerativo e meno rischioso, sotto certi aspetti».

Attilio Cubeddu è ancora in Ogliastra?

«Vale lo stesso di prima. Il latitante si fida solo dei familiari stretti. Per cui penso sia ben protetto da persone a lui vicine».

C’è il rischio che lo Stato non abbia più particolare interesse a cercare un personaggio ormai anziano e probabilmente innocuo?

«Lo Stato ha sempre interesse a ricercare coloro che si sono macchiati di gravi reati. Certo, la sua potenzialità criminale, per evidenti motivi anagrafici, oggi è molto ridotta».

La figura del capitano Enrico Barisone è diventata quasi leggendaria. Ci ha avuto a che fare?

«Eccome. Per noi giovani ufficiali era un mito. L’ho conosciuto quando era stato da poco protagonista dell’azione di Sa Janna Bassa. Per me è sempre stato un esempio da seguire. Irraggiungibile. Una persona molto sensibile, affettuosa. Quando si avvicinava a noi sottoposti ci salutava bonariamente con un forte pugno sul muscolo del bicipite. Era un combattente, un grande lavoratore, un vero soldato».

Dopo Nuoro come è proseguita la sua carriera?

«Sono stato a Cagliari come capo di Stato maggiore della Legione Sardegna dal 2007 al 2010. Promosso generale, sono stato trasferito al Comando Interregionale “Culqualber” con sede a Messina, dal quale dipendono i Comandi delle Legioni Sicilia e Calabria, con l’incarico di capo di Stato maggiore. Nel 2013 sono passato al Ministero dell'Interno, responsabile delle operazioni della Direzione Centrale Servizi Antidroga».

Come è stato lavorare a Roma?

«Una bella esperienza di coordinamento interforze delle indagini sui traffici internazionali di stupefacenti. Ho lavorato a fianco del dottor Gratteri, sono stato con lui a San Paolo in Brasile per un'indagine sul narcotraffico. Infine, ad aprile del 2016 sono stato destinato alla Legione Marche e nell’agosto successivo c’è stato il terremoto che ha interessato drammaticamente anche quella regione».

Che esperienza fu?

«Ricordo ancora in modo indelebile le immagini di distruzione e di morte, soprattutto ad Arquata del Tronto che fu letteralmente rasa al suolo. Vedere i cadaveri per strada, addirittura un neonato, fu un'esperienza molto toccante e dolorosa. Era come trovarsi in uno scenario di guerra, è l’esperienza che umanamente mi ha segnato di più. Poi sono andato in pensione».

Oggi di cosa si occupa?

«Faccio il mediatore civile e commerciale, giusto per tenere la mente allenata e aggiornata nell’ambito del diritto, in questo caso civile. La Mediazione Civile e Commerciale è un istituto regolato da un decreto legislativa che ha recepito una direttiva comunitaria, finalizzato a deflazionare il carico di lavoro dei Tribunali, per ora in ambito civile. Per alcune controversie, la legge prevede di rivolgersi al mediatore prima di adire il giudice. È un impegno che mi lascia il tempo di dedicarmi alle mie passioni: l’attività fisica, la lettura, i viaggi».

Cosa significa vivere da carabiniere?

«È una “missione” al servizio dello Stato e della collettività che richiede un grande sacrificio per il diretto interessato, ma che coinvolge e a volte stravolge l’esistenza propria e della famiglia. Di fronte a determinate emergenze non esistono il giorno e la notte, non c’è limite all’impegno. Serve una forte motivazione ripagata però da grandi soddisfazioni, almeno per quanto mi riguarda. Il vecchio Regolamento di disciplina militare recitava che il militare deve svolgere i suoi doveri “non per timor di pena, o speranza di ricompensa, ma per intima persuasione della loro intrinseca necessità”».