PHOTO

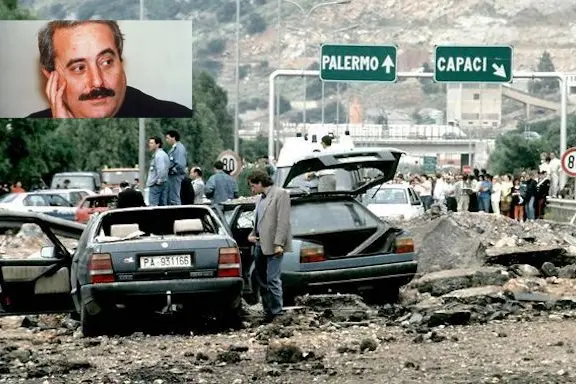

Sabato 23 maggio 1992, ore 17,58, un forte boato scuote un ventoso pomeriggio palermitano. Sull’autostrada A29, all’altezza dello svincolo di Capaci, una colonna di fumo nero si alza in cielo e la terra trema. Quasi mezza tonnellata di tritolo è esplosa, creando una voragine sull’asfalto e il terreno circostante, e ha ucciso gli agenti della Polizia di Stato Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Gli agenti erano in servizio di scorta al giudice Giovanni Falcone. L’auto guidata dal giudice, sulla quale viaggiavano anche la moglie Francesca Morvillo e l’agente Giuseppe Costanza, va a sbattere contro i detriti formatisi con la deflagrazione. Falcone e la moglie moriranno qualche ora dopo in ospedale.

Ricorre oggi il venticinquesimo anniversario della Strage di Capaci e in tutta Italia la gente comune si è fermata a ricordare. Immancabili, naturalmente, gli interventi di esponenti delle istituzioni. Ma dov’erano le istituzioni quando Falcone combatteva la mafia? Cos’hanno fatto nel frattempo le istituzioni per contrastare il problema mafioso? E dov’era la gente comune quando Falcone arrestava quei boss che, “nonostante tutto”, creavano posti di lavoro e facevano girare l’economia? La risposta a queste domande si trova nelle radici di un problema culturale del nostro paese. Un problema culturale ben descritto da Francesco La Licata nel libro Storia di Giovanni Falcone dove si legge della signora Patrizia Santoro, vicina di Falcone in via Notarbartolo a Palermo, che in una lettera pubblicata da un importante quotidiano siciliano scrisse dell’impossibilità di riposare che la cittadinanza doveva affrontare a causa delle sirene delle auto che scortavano i vari giudici. Con buona pace dei rischi ai quali Falcone era, quotidianamente, sottoposto. Probabilmente la suddetta “cittadinanza” partecipò commossa, nell’estate del 1992, ai funerali degli uomini della scorta di Paolo Borsellino, amico e collega di Falcone perito nella Strage di Via D’Amelio, così ben ripresi dalle televisioni e in cui si inveì ferocemente contro i rappresentanti delle istituzioni ivi presenti. Le medesime istituzioni di cui ha fatto parte Giulio Andreotti, sette volte Presidente del Consiglio e senatore a vita, dichiarato con sentenza della Corte di Cassazione n.49691/2004, a conferma della sentenza della Corte d’Appello di Palermo datata 2 maggio 2003, colpevole del reato di associazione per delinquere avendo partecipato al mantenimento, al rafforzamento e all'espansione dell'associazione Cosa nostra, commesso fino al 1980, per il quale non si è potuto procedere nei confronti dello stesso Andreotti per intervenuta prescrizione.

D’altro canto, come scrive Antonio Casagrande in Mafiopoli. L’italia delle mafie. Quello che non si osa dire, alla domanda: La mafia cos’è? Paolo Borsellino rispose con un aneddoto

«[Un boss disse, N.d.R.]… faccia conto che ci sia un posto libero in tribunale….. e che si presentino 3 magistrati… il primo è bravissimo, il migliore, il più preparato.. un altro ha appoggi formidabili dalla politica… e il terzo è un fesso… sapete chi vincerà??? Il fesso. Ecco, mi disse il boss, questa è la MAFIA!».

Giovanni Falcone è stato per molti (politici, magistrati, gente comune, ecc.) un giudice politicizzato, un danno per l’economia della Sicilia, un vigliacco fuggito a Roma per mettersi al servizio dei palazzi ministeriali. Oggi, dopo morto, per le stesse persone egli rappresenta un’icona da venerare senza ovviamente riflettere sul messaggio di speranza che ha lasciato. Messaggio di speranza che le nuove generazioni dovranno essere capaci di cogliere. Lo Stato ha il dovere di investire, non nella cultura della legalità giacché l’humus adatto non si toglie a Cosa nostra consigliando ai ragazzini di indossare il casco, ma nell’educazione al senso dello stato, nell’istruzione, nel riconoscimento al diritto alla realizzazione personale e nello spirito critico. I cittadini del futuro dovranno, insomma, essere dotati d